第13番札所 大日寺【四国八十八カ所巡り】

2012年5月の巡礼

第13番札所 大栗山 花蔵院 大日寺【四国八十八カ所巡り】

直前の焼山寺より約30km、1時間ぐらい。

山を下っていきます。

・運転のポイント

焼山寺からしばらくの間は細い山道の急な下り道が続きます。

運転は注意が必要です。

県道まで降りて来ると道幅が広くなります。

交通量は少ないです。

下り坂が続くのでスピードに注意しましょう。

道路のすぐ横がお寺です。駐車場も道沿いにあります。

以下より

阿波の国一宮とはゆうだすき

かけて頼めやこの世のちの世

大栗山 花蔵院 大日寺

大日寺の歴史・由来

徳島市には5ヶ所の霊場がある。

そのいちばん西部で鮎喰川を渡った平地にあり、車の往来が激しい県道の反対側が、かつて阿波の総鎮 守であった一の宮神社となっている。開基は弘法大師とされ、縁起によると「大師が森」というこの地で護摩修法をされていたさいに、空中から大日如来が紫雲 とともに舞いおり、

「この地は霊地なり。

心あらば一宇を建立すべし」

と告げられた。

大師は、さっそく大日如来像を彫造して本尊とし、堂宇を建立し安置した と伝えられている。寺名の由来もこの縁起による。境内は老樹に覆われ、密教寺院の雰囲気を漂わせているが、戦国時代には「天正の兵火」により堂塔はすべて が罹災している。その後、江戸時代の前期に阿波3代目藩主、蜂須賀光隆公により本堂が再建され、諸国に国の総鎮守・一の宮が建立されたときには、その別当 寺として同じ境内にあり、管理に当たっていた。

ただ、一の宮の本地仏は行基菩薩作の十一面観音像とされており、同じ境内であったため、江戸時代には一の宮神社が札所であり、納経 所として参拝されていたようである。このことは真念著『四國邊路道指南』(貞享四年・1687)にも記されている。その後、明治の神仏分離令により神社は 独立し、一宮寺は大日寺ともとの寺名に変えたが、もともとこの寺にあった大日如来像は脇仏となり、十一面観音像が本尊として祀られている。 日本人の心に は仏と神が融和している。遍路は大師の御心を慕い歩みつづけている。

大日寺の見どころ

しあわせ観音ぼけ封じ観音

東に0.7キロほどの新奥の院・国中寺は、お年寄りへの祈祷で知ら れる

奥の院・建治寺

約5キロ離れた深山幽谷の地にあり、修行の道場とされている。 本堂岩窟に安置する尊像は弘法大師作と伝えられる。

しあわせ観音

樹齢100年をこえる 巨木の側にあり、合掌している極彩色の小さな観音像。幸せの願いを祈る。

第13番札所 大栗山 花蔵院 大日寺 おおぐりざん けぞういん だいにちじ

▲境内案内図

宗 派: 真言宗大覚寺派 本 尊: 十一面観世音菩薩 開 基: 弘法大師 創 建: 弘仁6年(815) 真 言: おん まか きゃろにきゃ そわか

住 所: 〒779-3132

徳島県徳島市一宮町西丁263電 話: 088-644-0069 駐車場: 普通車であれば15台

マイクロバスであれば10台

大型車であれば8台

利用時間の制限は特になく、料金は不要宿 坊: あり(150人)

セッティング・攻略本

Amazonで出版中

- 「GT7 セッティング集」 ・・・・100台以上収録

- 「GT7 セッティング・バイブル」 ・・・セッティングのノウハウ

- 「EA WRCダートと雪道のセッティング」

Amazon Kindle無料で読めます。

↓↓Mofp Books

https://amzn.to/3MVfo1W

🎥 Mofp TVについて

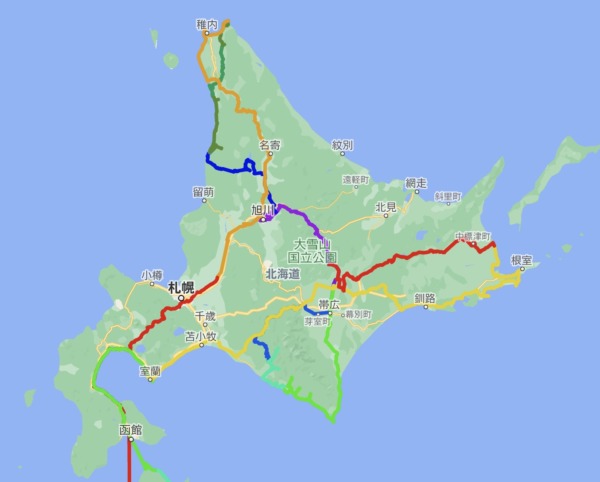

毎年、日本一周しながら、日本の美しい風景やローカルフードをシェアしています。

現在フォロワー数1300人以上。

YouTube: mofpTV

https://www.youtube.com/@mofptv

日本の東西南北の16端、道の駅1050、神社300、ダム990、鉄道駅4700、岬と灯台100以上など訪問済み。登れる灯台16基コンプリート。四国八十八ケ所巡り結願。

超ロングドライバー 1日1367km走行で日本一に2回なったことがあります。次の目標は、一日2000km走行。

📚 Mofp Books(Amazon写真集)

旅先で撮影した日本の美を80冊以上出版。Kindle Unlimitedで無料で読めます!

Kindle Unlimitedで読む

SNS

Instagram: @mofmofp_

X (Twitter): @mackenmov

🎮 ゲームセッティング本

GTシリーズ・オールゴールド済のノウハウを凝縮したセッティング本を出版中(Amazon Kindleで無料)。

- GT7 セッティング集(100台以上収録)

- GT7 セッティング・バイブル

- EA WRCダートと雪道のセッティング

![黒部ダム[富山県] 日本一堤高が高いダムと大放流の虹とダムカレー! 立山まで往復1万円ぐらいかかる【ダム・ハイドラCP巡り】2017-09 黒部ダム[富山県] 日本一堤高が高いダムと大放流の虹とダムカレー! 立山まで往復1万円ぐらいかかる【ダム・ハイドラCP巡り】2017-09](https://i0.wp.com/mackenmov.sunnyday.jp/wordpress/wp-content/uploads/2019/03/170922085240kurobe.jpg?resize=520%2C245)