第17番札所 井戸寺 【四国八十八カ所巡り】

第17番札所 瑠璃山 真福院 井戸寺

井戸寺(いどじ)は、徳島県徳島市国府町井戸にある寺院。宗派は真言宗善通寺派。四国八十八箇所霊場の第十七番札所。瑠璃山(るりざん)、真福院(しんぷくいん)と号す。本尊は薬師仏を中心に1体、左右に3体ずつ安置した七仏薬師如来で、聖徳太子作と伝えられている。

ご詠歌:おもかげを うつして見れば 井戸の水 むすべば胸の あかや落ちなん

平地にあります。

16番、観音寺から平坦な道です。

2014年の参拝

敷地がゆったりしていて駐車場も広いです。

以下はhttp://www.88shikokuhenro.jp/tokushima/17idoji/index.htmlより

井戸寺の歴史・由来

7世紀後半の白鳳時代は、清新な日本文化が創造された時期で、律令制もようやく芽生えて、阿波の国にも国司がおかれた。

この国司に 隣接して、天武天皇(在位673〜86)が勅願道場として建立したのが井戸寺であり、当時の寺名は「妙照寺」であったという。

寺域は広く八町四方、ここに 七堂伽藍のほか末寺十二坊を誇る壮大な寺院があり、隆盛を極めたと伝えられている。

本尊は、薬師瑠璃光如来を主尊とする七仏の薬師如来坐像で、聖徳太子の 作と伝えられ、また、脇仏の日光・月光菩薩像は行基菩薩の彫造と伝えられる。のち弘仁6年(815)に弘法大師がこれらの尊像を拝むために訪れたとき、檜 に像高約1.9メートルの十一面観音像を彫って安置されている。この像は、右手に錫杖、左手に蓮華を挿した水瓶をもった姿形で、現在、国の重要文化財に指 定されている。

大師はまた、この村が水不足や濁り水に悩んでいるのを哀れみ、自らの錫杖で井戸を掘ったところ、一夜にして清水が湧き出した。そこで付近を 「井戸村」と名付け、寺名も「井戸寺」に改めたという。

仁王門

ただ、南北朝時代以降の寺史は激変する。まず貞治元年(1362)、細川頼之の兵乱で堂宇を焼失し、次いで天正10年(1582) には三好存保と長宗我部元親との戦いでも罹災している。江戸時代に本堂が再建されたのは万治4年(1661)であった。 七仏薬師如来は全国でも珍しく、 七難即滅、七福即生などの開運に信仰が多い。

井戸寺の見どころ

仁王門の大わらじ面影の井戸

大師が掘った伝説の井戸で、覗き込んで自分の姿がうつれば無病息災、うつらなかったら3年以内の厄災に注意する。

日限大師

石造の大師像で「水大師」ともいわれる。5日、7日などと日数を限って日参すればご利益ありといわれる。

仁王門

阿波10代藩主・蜂須賀重喜公が大谷別邸から移築し寄進した門。

第17番札所 瑠璃山 真福院 井戸寺 るりざん しんぷくいん いどじ

▲境内案内図

宗 派: 真言宗善通寺派 本 尊: 七仏薬師如来 開 基: 天武天皇 創 建: 白鳳2年(673) 真 言: おん ころころ せんだり

まとうぎ そわか

住 所: 〒779-3118

徳島県徳島市国府町井戸北屋敷80-1電 話: 088-642-1324 駐車場: 普通30台・マイクロバス5台・大型5台

午前7時半〜午後5時・無料宿 坊: なし

セッティング・攻略本

Amazonで出版中

- 「GT7 セッティング集」 ・・・・100台以上収録

- 「GT7 セッティング・バイブル」 ・・・セッティングのノウハウ

- 「EA WRCダートと雪道のセッティング」

Amazon Kindle無料で読めます。

↓↓Mofp Books

https://amzn.to/3MVfo1W

🎥 Mofp TVについて

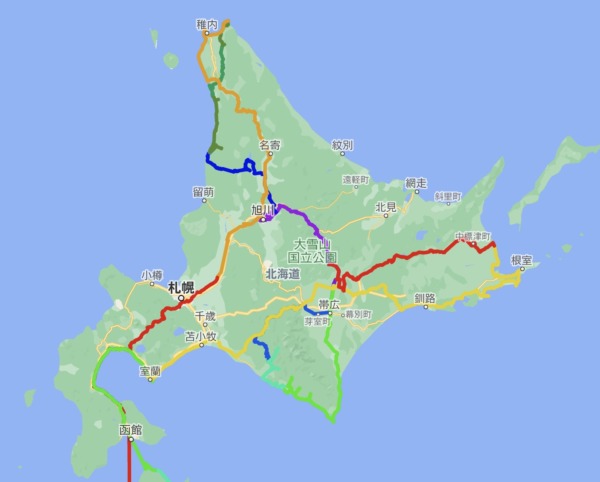

毎年、日本一周しながら、日本の美しい風景やローカルフードをシェアしています。

現在フォロワー数1300人以上。

YouTube: mofpTV

https://www.youtube.com/@mofptv

日本の東西南北の16端、道の駅1050、神社300、ダム990、鉄道駅4700、岬と灯台100以上など訪問済み。登れる灯台16基コンプリート。四国八十八ケ所巡り結願。

超ロングドライバー 1日1367km走行で日本一に2回なったことがあります。次の目標は、一日2000km走行。

📚 Mofp Books(Amazon写真集)

旅先で撮影した日本の美を80冊以上出版。Kindle Unlimitedで無料で読めます!

Kindle Unlimitedで読む

SNS

Instagram: @mofmofp_

X (Twitter): @mackenmov

🎮 ゲームセッティング本

GTシリーズ・オールゴールド済のノウハウを凝縮したセッティング本を出版中(Amazon Kindleで無料)。

- GT7 セッティング集(100台以上収録)

- GT7 セッティング・バイブル

- EA WRCダートと雪道のセッティング