ゆみりん ドクターイエロー 未来の新幹線・N700S名古屋 STU48 瀧野由美子 新幹線 30車両すべて見る 鉄女 鉄ちゃん part 3

つぎは

ゆみりん 新幹線の乗務員の制服 名古屋 STU48 瀧野由美子 新幹線 30車両すべて見る 鉄女 鉄ちゃん part 4

つづく

Wikipediaより

ドクターイエローとは、新幹線区間において、線路のゆがみ具合や架線の状態、信号電流の状況などを検測しながら走行し、新幹線の軌道・電気設備・信号設備を検査するための事業用車両の愛称である[1]。

「ドクターイエロー」は通称であり、正式名称は「新幹線電気軌道総合試験車(しんかんせんでんききどうそうごうしけんしゃ)」である[2][3]。通称は、車体色の黄色に由来している。

東北新幹線区間などでは、白ベースに赤の塗装の編成である東日本旅客鉄道(JR東日本)E926形が使用され、「East i(イースト アイ)」(正式名称は「電気軌道総合試験車〈でんききどうそうごうしけんしゃ〉」)と呼ばれる。用途が同じ車両なので、本項にてまとめて記述する。

これらの試験車による検測結果は、東海道・山陽新幹線においては新幹線情報管理システム (SMIS)、東北・上越・北陸・北海道新幹線においては新幹線総合システム (COSMOS) に送られ、それぞれ乗り心地の向上や安定した集電、信号トラブルの未然防止などを目的とした保線作業のデータとして使用される。

これらの非営業用車両の車両形式は、「系」や「型」ではなく「(900系)○○○形=がた(○○○○番台)」と表記する(例:900系923形3000番台=T5編成)。

運行は10日に1回程度であり[4]、走行時刻も非公開である[5]ため、鉄道ファンを中心に「見ると幸せになれる」など、縁起物のような扱いをされる[6]。

基本的には路線の点検作業のみに使用されるが、阪神・淡路大震災では建設資材輸送に使われるなど、緊急時には例外的な運用も行われる[7]。

運用

主要駅停車の「のぞみ」(「ひかり」)検測と、各駅に止まる「こだま」検測の2種類があり、通常各タイプとも同じダイヤで営業時間帯に運転される。

「のぞみ」タイプと「こだま」タイプのどちらも、基本的に2日かけて検測を行い、1日目に東京 → 博多、2日目に博多 → 東京となることが多い。ただし、新大阪駅到着時にいったん大阪仕業検査車両所に入区することが多い。

東海道新幹線開通間もないころは、営業列車のない深夜に検測を行っていたが、営業列車と同じ速度で検測可能なT2編成(922形10番台)が1974年に登場してからは昼間に検測を行うようになった[13]。当時は「ひかり」検測は3日かけて[注 1]、「こだま」検測は4日かけて[注 2]行った[13]。

ドクターイエローの運用について、区間や走行時刻などの詳細は全く公表されないため、「ドクターイエローを目撃すると幸せになれる」という都市伝説がある。中々出会えない車両であることと目立つ色合いで人気があるため、プラレールや鉄道模型(関水金属・トミーテックが発売)といった関連商品が多く売れている[14]。もっとも、毎回ダイヤを調整するのは大変なので検測のダイヤは決まっていてランダムな時間に走るわけではない。非公開であるが「走るならこの時間」というものは決まっているため、SNSなどの目撃情報と合わせると見ようと思えば存外簡単に出会える車両でもある。

セッティング・攻略本

Amazonで出版中

- 「GT7 セッティング集」 ・・・・100台以上収録

- 「GT7 セッティング・バイブル」 ・・・セッティングのノウハウ

- 「EA WRCダートと雪道のセッティング」

Amazon Kindle無料で読めます。

↓↓Mofp Books

https://amzn.to/3MVfo1W

🎥 Mofp TVについて

毎年、日本一周しながら、日本の美しい風景やローカルフードをシェアしています。

現在フォロワー数1300人以上。

YouTube: mofpTV

https://www.youtube.com/@mofptv

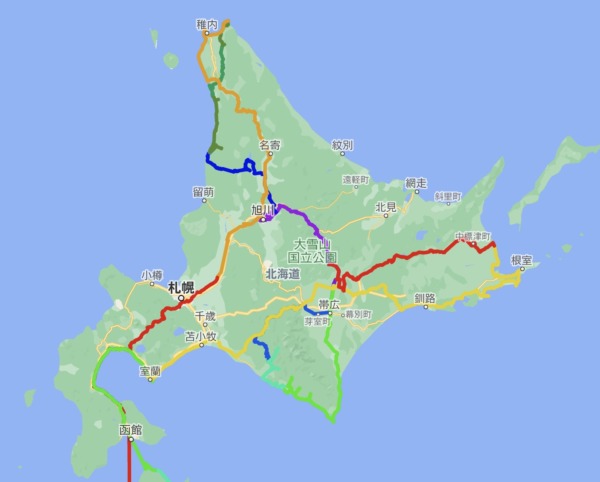

日本の東西南北の16端、道の駅1050、神社300、ダム990、鉄道駅4700、岬と灯台100以上など訪問済み。登れる灯台16基コンプリート。四国八十八ケ所巡り結願。

超ロングドライバー 1日1367km走行で日本一に2回なったことがあります。次の目標は、一日2000km走行。

📚 Mofp Books(Amazon写真集)

旅先で撮影した日本の美を80冊以上出版。Kindle Unlimitedで無料で読めます!

Kindle Unlimitedで読む

SNS

Instagram: @mofmofp_

X (Twitter): @mackenmov

🎮 ゲームセッティング本

GTシリーズ・オールゴールド済のノウハウを凝縮したセッティング本を出版中(Amazon Kindleで無料)。

- GT7 セッティング集(100台以上収録)

- GT7 セッティング・バイブル

- EA WRCダートと雪道のセッティング