第25番札所 津照寺 【四国八十八カ所巡り】

第25番札所 宝珠山 真言院 津照寺

2014年3月の参拝

竜宮城のような鐘楼門 兼 仁王門。

津照寺の歴史・由来

大師堂室津港を見下ろす小山の上にたたずむ「津照寺」(しんしょうじ)は、通称「津寺」(つでら)と呼ばれています。

弘法大師空海上人が 四国御修行の砌、山の形が地蔵菩薩の持つ宝珠(ほうしゅ)に似ているところから霊地とし地蔵菩薩を自ら刻まれ本尊とし、宝珠山真言院津照寺と号されまし た。

はじめ長曽我部氏の庇護をうけ津寺村と称して七町余の地高を有しその後、山内氏が国主として入国してより更に一町五反余の田地を寄附され寺院の運営も全て 藩営とされ中老格をもって遇され隆盛を極めておりましたが、明治の改革に遭い地領は一旦政府に没収亦は小作農民に払い下げとなり寺は廃寺とされました。

荒廃にまかすこと約十数年明治十六年ようやく寺名復興を許され今日に至ったのでありますが寺域は極度に狭められ昔日のおもかげはなく、只本堂が地蔵堂とし てのこり御殿と申された庫裏の一角が当時小学校として残っておりました。現在、小学校は移転され、大師堂は昭和38年、本堂は昭和50年に新築されたもの です。

【楫取地蔵の由来】

御本尊延命地蔵を楫取地蔵(かじとりじぞう)という由来を申しますと、慶長七年秋の頃山内家初代一豊公が室戸の 沖で暴風雨に遭い困難いたされた時、何処からともなく大僧が現れ船の楫を取って御船は無事室津の港に入港する事が出来た。

ほっとした所で先程の大僧の姿が 見えないがともあれ探して津寺へ参詣してみると本尊地蔵菩薩の御体が濡れており、大僧が本尊地蔵菩薩であった事がわかった、之より本尊が楫取地蔵と申し伝 えられるようになりました。

この霊験記は、旧記南路史に明記されて居ります。

また今昔物語には「地蔵菩薩火難ニ値ヒ自ラ堂ヲ出ルヲ語ル」第六として津寺の本堂が火難に遭った時、本尊地蔵菩薩が僧に身を変えて村人に知らせ、火難を逃れたという物語が出ており古くは火事取りの意味でも、かじとりじぞうと呼ばれております。

津照寺の見どころ

境内

境内より太平洋を望む

本堂は参道正面の小高い丘陵の上に鎮座しております、朱門をくぐり右へ入ると大師堂、納経所、檀信徒会館があります。

本堂に向う石 段は真直ぐと天に続くかのような趣、かなりの急勾配で皆、真ん中の手摺りを利用して上がります、そして石段の途中には竜宮城を思わせるような鐘楼門兼仁王 門。

石段を昇りつめた所、本堂の正面には太平洋が広がります、眼下には室津川の河口と室津港、右の方には行当岬と深緑の隙間に26番金剛頂寺が見えます。

境内周辺の見所

参道の左に一木権兵衛ゆかりの「お釜岩」が有り参道途中から左に入ると室津の港を、命を賭して改修した一木権兵衛が奉られる一木神社があります。

万体地蔵尊

本堂の本尊を囲み、三方の壁に信者が奉納した約30,000の小さな地蔵尊が祀られている。

津照寺へのアクセス

- 南国インターチェンジから、室戸を目指す方向で国道32号線・国道55号線と走り、室戸市浮津の高知信用金庫ATMがある左カーブの手前を右折、約100m走り町の案内板の前を左折、約400m道なりに走ると左手にあります。

- JR高知駅よりバスで2時間15分、バス停「室戸」で下車、徒歩3分。

- 後免奈半利線、奈半利駅下車、バスで約30分バス停「室戸」で下車、徒歩3分。

第25番札所 宝珠山 真言院 津照寺 ほうしゅざん しんごんいん しんしょうじ

▲境内案内図

▲駐車場案内図

宗 派: 真言宗豊山派 本 尊: 地蔵菩薩(楫取地蔵) 開 基: 弘法大師 創 建: 大同2年(807) 真 言: おん かかかび さんまえい そわか

住 所: 〒781-7102

高知県室戸市室津2652-イ電 話: 0887-23-0025 駐車場: 港の広場を使用させていただいている。車は境内には入れない。無料

(駐車場が少し遠いですが、他の迷惑になりますので路上に駐車せず必ず駐車場を御利用下さい)宿 坊: なし

参考

http://www.88shikokuhenro.jp/kochi/25shinshoji/index.html

より

セッティング・攻略本

Amazonで出版中

- 「GT7 セッティング集」 ・・・・100台以上収録

- 「GT7 セッティング・バイブル」 ・・・セッティングのノウハウ

- 「EA WRCダートと雪道のセッティング」

Amazon Kindle無料で読めます。

↓↓Mofp Books

https://amzn.to/3MVfo1W

🎥 Mofp TVについて

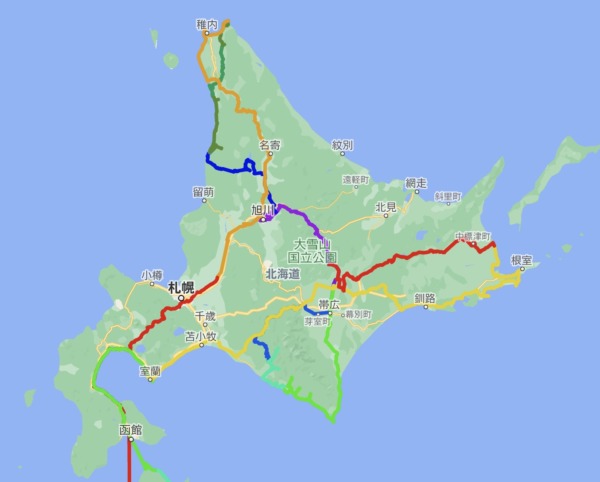

毎年、日本一周しながら、日本の美しい風景やローカルフードをシェアしています。

現在フォロワー数1300人以上。

YouTube: mofpTV

https://www.youtube.com/@mofptv

日本の東西南北の16端、道の駅1050、神社300、ダム990、鉄道駅4700、岬と灯台100以上など訪問済み。登れる灯台16基コンプリート。四国八十八ケ所巡り結願。

超ロングドライバー 1日1367km走行で日本一に2回なったことがあります。次の目標は、一日2000km走行。

📚 Mofp Books(Amazon写真集)

旅先で撮影した日本の美を80冊以上出版。Kindle Unlimitedで無料で読めます!

Kindle Unlimitedで読む

SNS

Instagram: @mofmofp_

X (Twitter): @mackenmov

🎮 ゲームセッティング本

GTシリーズ・オールゴールド済のノウハウを凝縮したセッティング本を出版中(Amazon Kindleで無料)。

- GT7 セッティング集(100台以上収録)

- GT7 セッティング・バイブル

- EA WRCダートと雪道のセッティング