四国八十八ケ所巡り【第29番札所 摩尼山 宝蔵院 国分寺】高知県

第29番札所 摩尼山 宝蔵院 国分寺

直前の28番、大日寺からはクルマで11km。平地のルートで走りやすいです。

駐車場は3つあります。

春、しだれ桜が見事でした。

正式名称は「摩尼山 宝蔵院 国分寺」国分寺は、聖武天皇の勅願により全国に建てられた国分寺のひとつとして、天平13年(741年)に僧・行基によって創建されました。

本尊は千手観世音菩薩で、厄除けや現世利益のご利益があるとされています。

2014年3月の参拝記録です。

春の高知、桜が咲き始めていて、いい時期でした。

南国高知の3月は、17℃

あたたかくて行楽には一番いい季節ですね。

しだれ桜が見事でした。

この花の名前がわからない・・

花と葉のアップの写真をとるべきだね。。。

さて

国分寺は、平地のお寺なのでアクセスは簡単です。

急な階段もありません。

振り返れば、のどかな田園風景です。

桜

これから咲いていこうとしています。

春は桜

いいですね(^▽^)v

ボタンとツバキの花もよく似ていますが

花びらが丸いのが椿です。葉もつるんとしています。

こちら、つばき↓↓

ぼたんは、花びらがフリルで、葉はギザギザです。

ああ、のどかだ。。

昼寝でもするか。。o(_^_)o

以下、資料http://www.88shikokuhenro.jp/kochi/29kokubunji/index.htmlより

国分寺の歴史・由来

土佐の国分寺といえば、平安中期の歌人、紀貫之(868〜945頃)が浮かんでくる。とくに貫之が著した『土佐日記』は、女性の筆に託して書かれた仮名日記であることはあまりにも有名であるし、貫之が国司として4年間滞在した国府は、国分寺から北東1kmほどの近くで「土佐のまほろば」と呼ばれ、土佐の政治・文化の中心であった。

聖武天皇(在位724〜49)が『金光明最勝王経』を書写して納め、全国68ヶ所に国分寺を建立したのは天平13年のころ。土佐では行基菩薩が開山し、天下の泰平と五穀の豊穣、万民の豊楽をねがう祈願所として開創された。歴代天皇からの尊信が厚く、加護をうけてきた。

縁起によると、弘法大師がこの地を巡錫したのは弘仁6年(815)のころで、毘沙門天像を彫造して奥の院に安置された。その際に本堂で真言八祖に相承される厄除けの「星供の秘法」を修められた。以来、土佐国分寺は「星供の根本道場」となっている。本尊千手観世音菩薩を祀る国分寺の本堂(金堂)は、長宗我部元親が、永禄元年に再建。柿葺き、寄棟造りで外観は天平様式を伝え、内部の海老紅梁は土佐最古といわれ、室町時代の特色が見られて国の重要文化財に指定されている。また、仁王門は明暦元年(1655)、土佐2代藩主・山内忠義公の寄進で豪壮な二層造りである。1250年余の面影を残す境内地は、全域が国の史蹟に指定され、杉苔が美しい庭園で「土佐の苔寺」ともいわれる。

国分寺の見どころ

国指定文化財

仁王門金堂、木造薬師如来立像2、梵鐘。

摩尼

宝珠の意味。

庭園、句碑

本堂を背にして、春は桜、初夏には紫陽花、秋には萩と、心やすまる参道、創建当時の七重塔の心柱をささえた礎石、杉苔の美しい庭園が広がる。また、高浜虚子の五女・高木晴子さん、長男・年尾さん、孫・稲畑汀子さんの句碑などがある。

弥生時代の住居跡

昭和52年の発掘調査で発見。

国分寺の年中行事

節分星祭り

●日時:2月3日

花まつり(甘茶接待)

●日時:旧4月8日

十七夜祭(お盆総供養)

●日時:旧7月17日

御影供

●日時:毎月21日

不動護摩供

●日時:毎月28日

国分寺へのアクセス

- 南国インターチェンジから、国道32号線を南国方面へ、道の駅南国の前を左折し、県道45号線に入ります。約1km走り、バス停国分寺通りを右折し約400m走ると右手に見えてきます。

第29番札所 摩尼山 宝蔵院 国分寺 まにざん ほうぞういん こくぶんじ

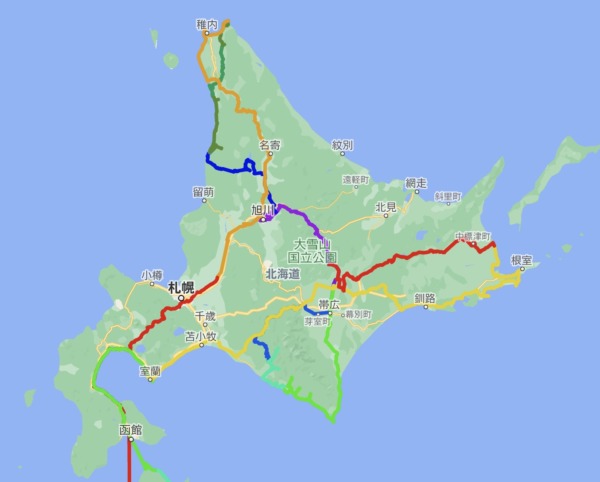

▲駐車場案内図

宗 派: 真言宗智山派 本 尊: 千手観世音菩薩 開 基: 行基菩薩 創 建: 天平13年(741) 真 言: おん ばざらたらま きりく

住 所: 〒783-0053

高知県南国市国分546電 話: 088-862-0055 駐車場: 普通45台(一部午後6時まで)

大型7台

各終日・無料宿 坊: なし URL: http://www.tosakokubunji.org/ 【関連】

四国八十八ヶ所・クルマで巡礼、難易度と対策

セッティング・攻略本

Amazonで出版中

- 「GT7 セッティング集」 ・・・・100台以上収録

- 「GT7 セッティング・バイブル」 ・・・セッティングのノウハウ

- 「EA WRCダートと雪道のセッティング」

Amazon Kindle無料で読めます。

↓↓Mofp Books

https://amzn.to/3MVfo1W

🎥 Mofp TVについて

毎年、日本一周しながら、日本の美しい風景やローカルフードをシェアしています。

現在フォロワー数1300人以上。

YouTube: mofpTV

https://www.youtube.com/@mofptv

日本の東西南北の16端、道の駅1050、神社300、ダム990、鉄道駅4700、岬と灯台100以上など訪問済み。登れる灯台16基コンプリート。四国八十八ケ所巡り結願。

超ロングドライバー 1日1367km走行で日本一に2回なったことがあります。次の目標は、一日2000km走行。

📚 Mofp Books(Amazon写真集)

旅先で撮影した日本の美を80冊以上出版。Kindle Unlimitedで無料で読めます!

Kindle Unlimitedで読む

SNS

Instagram: @mofmofp_

X (Twitter): @mackenmov

🎮 ゲームセッティング本

GTシリーズ・オールゴールド済のノウハウを凝縮したセッティング本を出版中(Amazon Kindleで無料)。

- GT7 セッティング集(100台以上収録)

- GT7 セッティング・バイブル

- EA WRCダートと雪道のセッティング