四国八十八ヶ所 31番【竹林寺】 高知県

四国八十八ヶ所 第三十一番札所 竹林寺

緑豊かな小高い山の中腹にあります。苔むす庭園や樹木に癒やされます。

道中の視界には高知の市街地が眼下に広がり気持ちが開放されます。

30番からは約9km。お寺の手前の1kmほどが狭い急な坂道です。

お寺の入り口を通り過ぎて200メーターぐらいに駐車場があります。

その上にも駐車場があるのですが、どんどんお寺から遠くなるので注意です。

【関連】

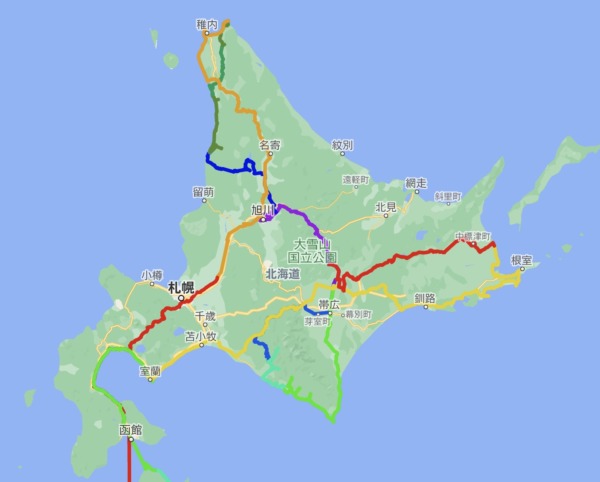

四国八十八ヶ所・クルマで巡礼、難易度と対策

https://macmof.com/wp/archives/12469

高知の学問の寺、文殊菩薩を本尊とする霊山

四国八十八ヶ所巡りの31番札所である竹林寺は、高知県高知市五台山にある真言宗智山派の寺院です。

正式名称は「五台山 金色院 竹林寺」と言い、弘法大師空海が開山と伝えられており、古くから学問の寺として知られています。

文殊菩薩を本尊とし、学問の神様として信仰される

本尊は文殊菩薩で、知恵と学業成就の神様として信仰されています。四国八十八ヶ所の中で文殊菩薩を本尊とするのは竹林寺だけです。また、本尊の文殊菩薩は五十年に一度御開帳の秘仏で、切戸文殊、安倍文殊とともに日本三文殊の一つに数えられています。

歴史と文化が香る寺院

竹林寺は、聖武天皇の命を受け、行基が日本国中を探し唐の五台山に似たこの地に創建されました。鎌倉から南北朝時代の高名な臨済宗の学僧、夢窓国師が山麓に「吸江庵」を建てて修行し、2年余も後進の育成に努めたことでも知られています。

見どころ

- 本堂: 国の重要文化財に指定されている本堂は、荘厳な雰囲気を醸し出しています。

- 宝物館: 仏像16体が奉安されており、そのすべてが国の重要文化財に指定されています。

- 五重塔: 高知県で唯一の五重塔は、総檜造りで、インド・ブッダガヤから勧請された仏舎利を納めています。

寺伝によれば、神亀元年(724年)に聖武天皇が唐の五台山で文殊菩薩に拝する夢を見た。天皇は行基に五台山に似た山を捜すように命じたところ、この地が霊地であると感得し栴檀の木に文殊菩薩像を刻み、山上に堂宇を建立して安置したという。その後、大同年間(806 – 810年)に空海(弘法大師)が滞在、瑜伽行法を修法し、荒廃した堂塔を修復したと伝えられる。

実際の創建年代等について不詳である。中世以降は武家の信仰も厚く寺運も隆盛し、1318年(文保2年)には臨済宗の僧夢窓疎石もこの寺に滞在している。その後、寛永年間(1624年 – 1644年)空鏡によって再興された。江戸時代には土佐国における真言宗の触頭を勤める寺院のひとつであった。また、本尊の文殊菩薩の出開帳を江戸や大坂で行っている。

- 本堂(文殊堂)

- 大師堂 – 寛永21年(1644年)山内忠義によって建立。大師像を拝観できる。

- 五重塔 – 昭和55年(1980年)再建、高さ31.2m、間口4.8m、総檜造。胎蔵大日如来。

- 一言地蔵 – 石像と簡素な屋根。

- 歓喜天堂(聖天) – 本堂の向かって右から奥に入っていく。

- 五智如来石像

- 稲荷社・子安地蔵祠・粟島明神祠

- 船岡堂 – 拝殿と奥殿が別棟、奥の院とされている。

- めぐりのもり – 最近整備されたもので、三つの池が点在した中に仏陀像や水掛地蔵石像があり、その中の小径を散策できる。

- 納骨堂 – 2013年新築。

- 善財童子像 – 平成26年本尊開帳を記念し造顕。

- 接待所 – 文殊菩薩像あり。

- 日吉神社

- 五台山八十八ヵ所31番 – 文政2年(1820年)開創。五台山全山に点在し順路は約10kmにおよぶ。

- 下段

- 山門 – 入母屋造楼門、金剛力士(仁王)像を安置。

- 客殿(書院) – 大日如来像が拝観できる。

- 庭園 – 客殿から眺める名勝の池泉観賞式庭園

- 虚空蔵菩薩堂

- 宝物館 – 後述の多数の重要文化財の仏像を拝観できる。

- 鐘楼

- 庫裡・本坊・納経所(地下は位牌堂) – 2019年9月新築。設計は堀部安嗣建築設計事務所。

少し石段を上がって山門の手前を右に進むと右側に鐘楼・宝物館があり、左側に虚空蔵菩薩堂があり、その先正面に納経所があり、見学のできる客殿と庭園の入口がある。戻って山門をくぐり参道を進み石段を上り詰めるとブロンズ製の善財童子像が立っていて、その上の高台に五重塔が聳え、左手に大師堂があり、右に進むと本堂が建つ。本堂の手前を左に行くとブッダドームがあり、その周辺が「めぐりのもり」である。その右の丘に稲荷社・子安地蔵祠・粟島明神祠があり、さらに奥まで進むと奥の院とされている船岡堂がある。本堂の右手を奥に進むと歓喜天堂があり、大師堂の右裏手に、一言地蔵がある。

- 宿坊:なし

- 駐車場:本坊下の植物園前に100台、大型5台。また、船岡堂の裏から外の車道脇に約10台。いずれも無料。

宝物館・庭園拝観 8:30 – 17:00 拝観料が必要

- 本堂

- 入母屋造、杮(こけら)葺き。桁行・梁間とも5間(「間」は長さの単位ではなく、柱間の数を表す)。扉に桟唐戸を用い、垂木を扇垂木とし、組物は二手先の詰組とするなど、細部には禅宗様建築の意匠が用いられている。内部は中央の方三間を内陣、その前方を内陣、両脇を脇陣、後方を後陣とする。内陣には本尊文殊菩薩像を安置する厨子を置き、内外陣の境には蔀(しとみ)を入れる。建立年代は、同じ高知県内の土佐国分寺金堂との比較から、室町時代と推定されている。[1][2]

- 書院 – 江戸時代後期・文化13年(1816年)建立、玄関は切妻造り、車寄せは唐破風造り、主屋は入母屋造り。藩主参詣の際の接待殿として造営[3]。2017年指定[4][5]。

- 木造文殊菩薩及侍者像 5躯

- 獅子上の蓮華座に座す文殊菩薩像と4躯の侍者像からなる。各像とも楠の一木造、彩色、平安時代後期[6]。像高は文殊菩薩60.4cm、善財童子76.0cm、優填王75.4cm、仏陀波利三蔵76.8cm、最勝老人77.3cm。文殊菩薩像は50年に一度開扉の秘仏で、1983年に特別開扉があり、その後2014年の春秋に開帳された。なお、文殊菩薩の台座の獅子像は二体あり、平安時代後期の獅子像は、侍者像4体と宝物館に安置され常時拝観でき、江戸時代に奉納された獅子像は秘仏文殊菩薩像と共に本堂宮殿内に納められている。[7]

- 木造釈迦如来坐像(平安時代後期)木造、古色、51.8cm(数字は像高を表す。以下の各像についても同じ。)

- 木造阿弥陀如来坐像(平安時代後期 – 鎌倉時代)木造、漆箔、86.3cm

- 木造阿弥陀如来立像(平安時代後期)木造、彩色古色、98.0cm

- 木造薬師如来坐像(平安時代後期)桜の一木造、素地、94.5cm

- 木造大日如来坐像(鎌倉 – 室町時代)木造、古色、63.2cm

- 木造千手観音立像(鎌倉時代)檜の寄木造、古色、88.5cm

- 木造十一面観音立像(平安時代中 – 後期)檜の一木造、素地、48.8cm

- 木造勢至菩薩立像(平安時代後期)木造、古色、106.8cm

- 木造白衣観音立像(室町時代)木造、古色、100.8cm

- 木造馬頭観音立像(室町時代)木造、古色、玉眼、99.9cm

- 木造大威徳明王像(鎌倉時代)木造、彩色、160.0cm

- 木造愛染明王坐像(鎌倉時代)木造、古色、102.0cm、

- 木造多聞天・増長天立像(平安時代後期)木造、素地、91.5cmと93.5cm

(以上の諸仏は、本尊文殊菩薩像を除き宝物館で拝観できる)

交通

- バス

- 道路

小高い丘の上にあり見晴らしがいい。

広大な山の一角にあり、五台山公演や牧野植物園が近くにあり、一日中のんびり過ごせる。

30 善楽寺 — (6.6km)— 31 竹林寺 — (5.7km)— 32 禅師峰寺

+++

【関連】

【四国八十八ヶ所】

モフPの体験からの四国八十八ヶ所のすべて

クルマで行くならこちら

セッティング・攻略本

Amazonで出版中

- 「GT7 セッティング集」 ・・・・100台以上収録

- 「GT7 セッティング・バイブル」 ・・・セッティングのノウハウ

- 「EA WRCダートと雪道のセッティング」

Amazon Kindle無料で読めます。

↓↓Mofp Books

https://amzn.to/3MVfo1W

🎥 Mofp TVについて

毎年、日本一周しながら、日本の美しい風景やローカルフードをシェアしています。

現在フォロワー数1300人以上。

YouTube: mofpTV

https://www.youtube.com/@mofptv

日本の東西南北の16端、道の駅1050、神社300、ダム990、鉄道駅4700、岬と灯台100以上など訪問済み。登れる灯台16基コンプリート。四国八十八ケ所巡り結願。

超ロングドライバー 1日1367km走行で日本一に2回なったことがあります。次の目標は、一日2000km走行。

📚 Mofp Books(Amazon写真集)

旅先で撮影した日本の美を80冊以上出版。Kindle Unlimitedで無料で読めます!

Kindle Unlimitedで読む

SNS

Instagram: @mofmofp_

X (Twitter): @mackenmov

🎮 ゲームセッティング本

GTシリーズ・オールゴールド済のノウハウを凝縮したセッティング本を出版中(Amazon Kindleで無料)。

- GT7 セッティング集(100台以上収録)

- GT7 セッティング・バイブル

- EA WRCダートと雪道のセッティング