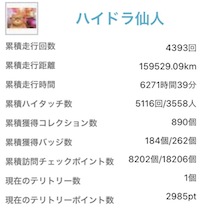

サロマ湖の道の駅から、\(o ̄∇ ̄o)/おはあー

日の出は3時半

朝は涼しい

長袖がちょうどいい

サロマ湖の日の出

もう太陽は顔をだしていたよ。

北海道でよく見るフキ

16℃、ひんやりして身が引き締まるよ

おもしろい生きもの発見、あたまの上のゴールドのモフモフがカワイイ♪(^ω^)もふ

ナシイラガと思われます。成虫なので無毒のはず。幼虫はカラフルなトゲをもち毒があるらしい。

参考「有毒・痛い虫 イラガ科ほか」

この橋をわたってサロマ湖の東の岬、ワッカ原生花園、めざします。

駐車場に到着。

ここで朝ご飯です♪(^ω^)

道の駅、島牧(しままき)で買っておいた

あわびのマキちゃん、胡麻入りのあんこ最中。。マキちゃんはMのマーク。

ワッカ原生花園

ワッカ原生花園(わっかげんせいかえん)は、北海道北見市常呂町にある原生花園である。2001年10月に北海道遺産に指定された。

北海道サロマ湖(網走国定公園内)のオホーツク海側の砂嘴にあり、ハマナス、エゾスカシユリ、ハマヒルガオ、ハマボウフウなど300種以上の草花が見られる。

名称の由来[編集]

アイヌ語で、「飲み水が・ある・ところ」を意味する「ワッカオイ(wakka-o-i)」が略され、付近一帯の広域地名となったものとされるWikipediaより

ここから先はクルマは通行止め

自転車でゴー

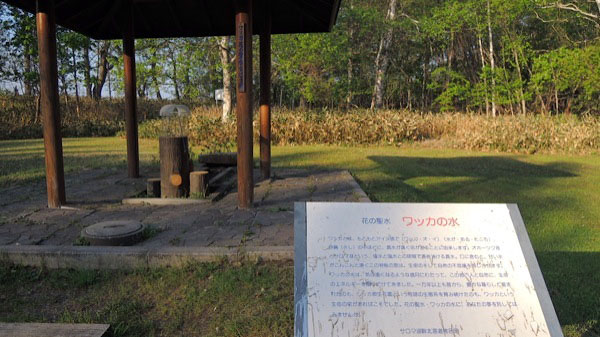

ワッカの水、花の聖水

しかし、水は出てこず。。。

すぐよこの大きなサロマ湖には、いっばい水があるのに、なんで??

アイヌ語で、「飲み水が・ある・ところ」を意味する「ワッカオイ(wakka-o-i)」

なのに。。なにかやり方があるのかなあ・・

ここ最近でいちばんの謎でした。。(笑)

くみ上げポンプがありましたが、作動せずでした。。

ここから先は道がないので引き返しましょう。

さっきまで来た方向。東の空に朝の太陽がまぶしい。

またくるぜ〜

実はサロマ湖の開口部は、もうひとつあるのです、ここに。

そしてミニ灯台がなんと6個もあった!灯台、荒稼ぎ(笑)

ちょうど船が通り過ぎましたよ。

なんか工事の真っ最中でした。

そして、オヤツは「あわびのシマくん」

こちら、こしあんでした。

原生花園、とても広いす。。

そこそこ路面はしまってるので自転車はちゃんと進みます。

もどってきました。

ワッカの水からの帰りの片道を計測しました。

最高速度23km/h、平均10km/h。積算距離5km。

往復10kmですね。

時刻6時30。まだ早朝ですね。太陽はすっかり上にあるように感じますが。

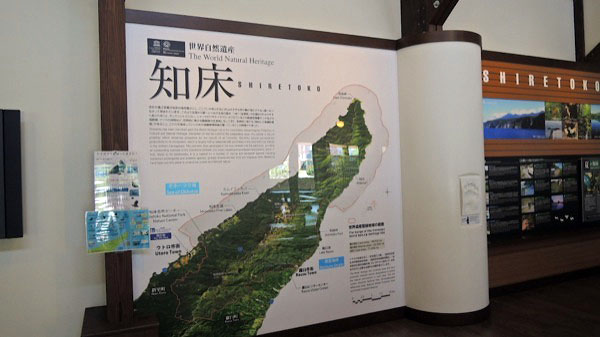

さあ、知床をめざして出発。。ちょっとガソリンを補給して、化粧直しも♪(^ω^)

気温20℃、すごしやすい温度になってきましたよ。

北海道らしいどこまでもまっすぐな道。。。

そして、「速度取締」の看板。。

おっと右手に奇麗な山が見えていますよ。

斜里岳です。

道の駅「しゃり・斜里」

しれとこねぷた、、青森のネブタは、よく聞きますが、ここにもあるんですね。

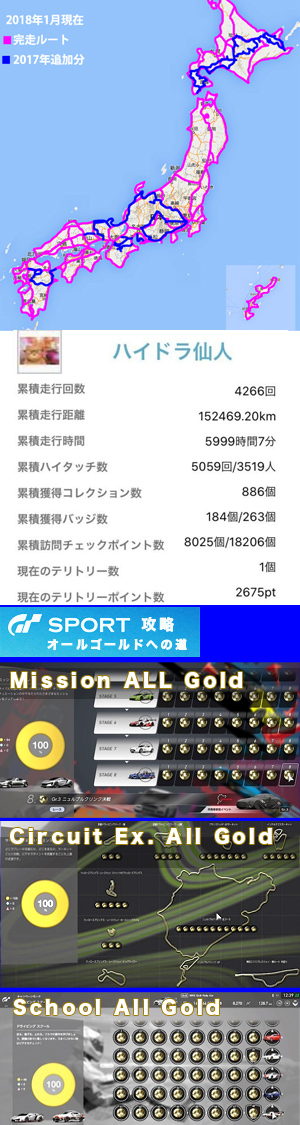

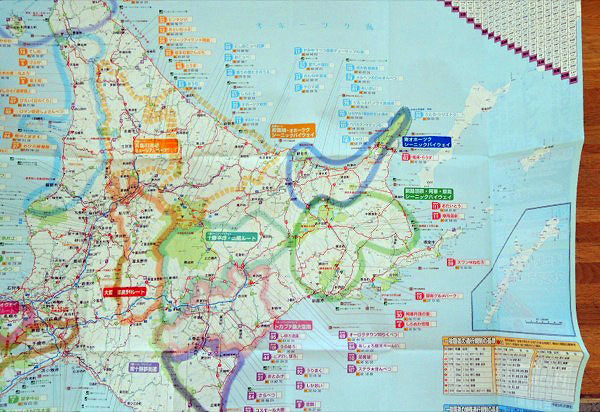

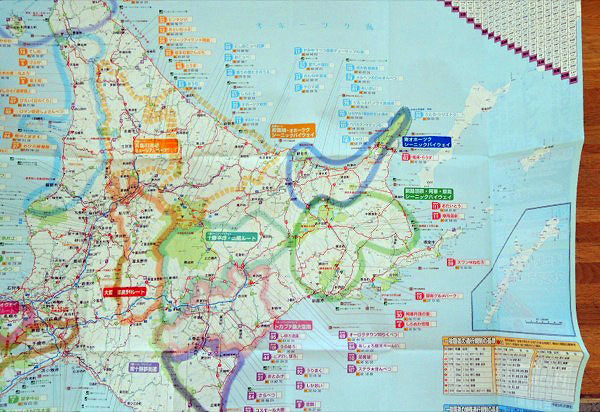

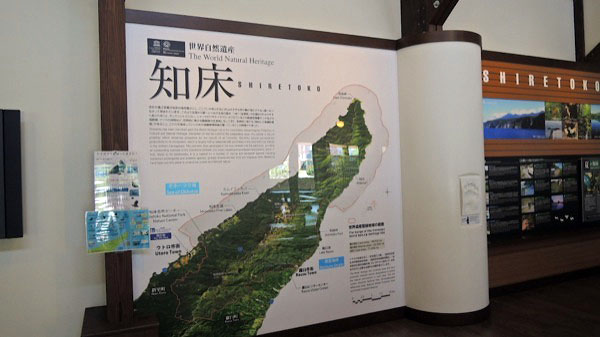

北海道の地図を発見

わかりやすいので一つ購入。

斜里岳にまっすぐに進む道、、あまりに気持ち良さそうなので止まってしばらく見てました。。

知床35km、手前にウトロ湖

オシンコシンの滝

さっき、遠くから、ちらっと白く見えていたのが滝でした。

オシンコシンの滝(オシンコシンのたき)とは、北海道斜里郡斜里町のチャラッセナイ川の河口付近にある滝。標高は70メートル。落差は50メートル。分岐瀑。日本の滝百選の一つ。

源流は、知床半島の中央部に位置する遠音別岳西側斜面である。名前の由来はアイヌ語で「川下にエゾマツが群生するところ」を意味する「オ・シュンク・ウシ」から転じた。ちなみに滝がかかる川「チャラッセナイ」の由来は、同じくアイヌ語で「チャラチャラ流れ下る川」からである。知床半島第一の大瀑であり、観光名所となってからは滝の2条の流れから双美の滝とも称される。Wikipediaより

轟音と水蒸気のしぶきが水量の多さを語ってました。

かなり日差しがきびしい。真夏のように暑いので水がひんやりしてありがたい。

すさまじい水しぶき、、風の向きによっては、かなり濡れますよ。。

道の駅「うとろ」2km

カメさんに似てる♪(^ω^)

道の駅「うとろ」

ちょっと休憩。

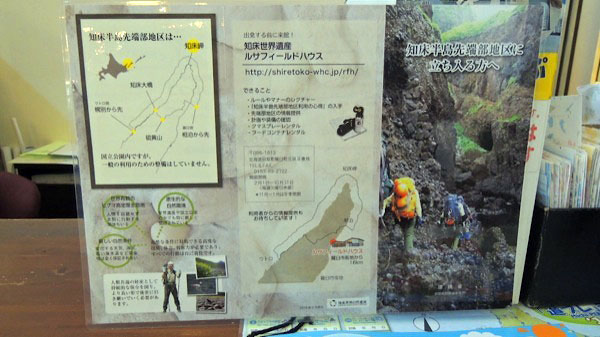

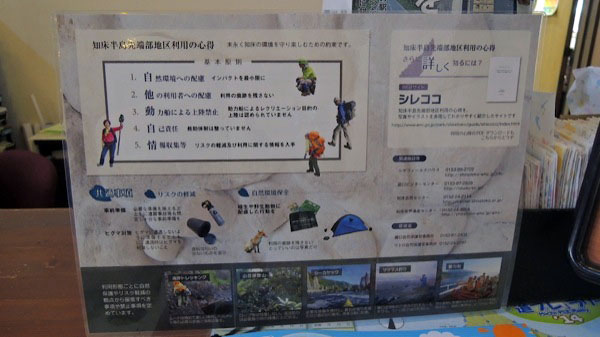

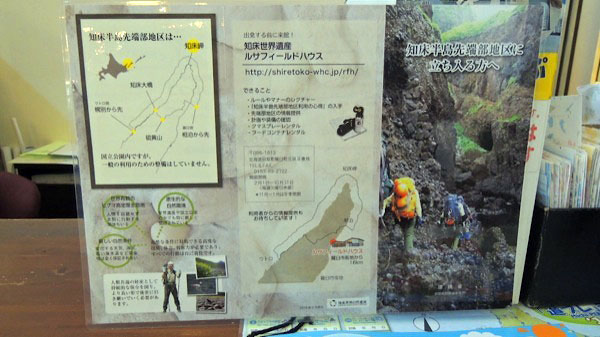

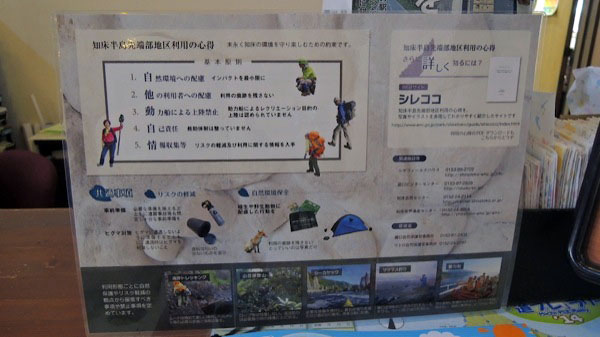

知床半島の岬までは、クルマでは近づけません。

熊もしっかり出ますから、サバイバルの準備をしっかりして行くことと注意してました。

TシャツしかもってないモフモフPはもちろん行きませんけどね。

さて出発と。知床五湖を経由して知床峠までがひとまずの目標です。

ここらから、ちらりちらりと知床の山々が見えてきて気持ちがますますハイテンションになってきますね。

いやあ、絶景、絶景ヽ(*^▽^*)/ワーイ

ここら、最高です!!

奇麗な水と音、風、光、すべてに清められる。。また来ようと思う。

ヒグマがいるよ、の看板、よくあります。

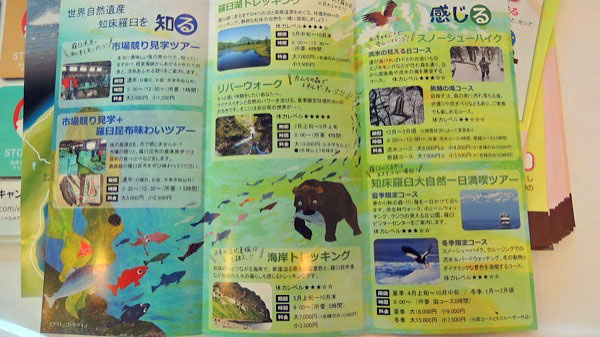

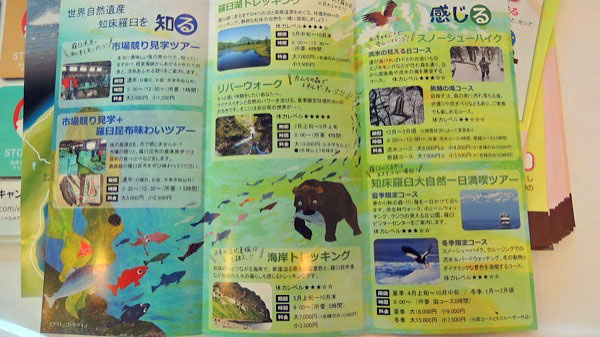

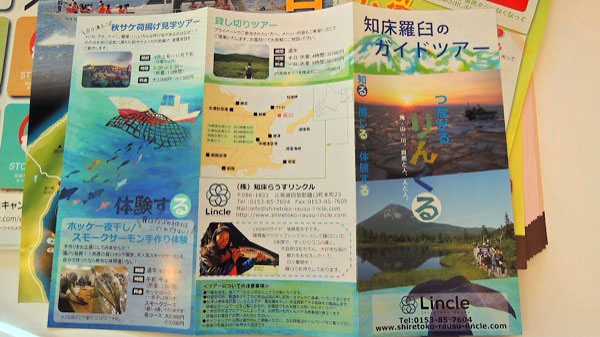

知床五湖

知床五湖(しれとこごこ)とは、北海道斜里町にある湖(秘湖、沼)である。五湖とあり、一湖から五湖までの名前がついている。ただし、湿地帯にあるため融雪期には数が増える。

知床八景の一つに数えられる観光地として、一湖を見下ろす展望台や湖を巡る遊歩道が整備されている。知床連山や原生林を水面に映す素晴らしい風景は、訪れる観光客の心をとらえて放さない。

遊歩道では、エゾリスやエゾシカなどが観察される一方、ヒグマが目撃されることもあり(後述)注意を要する。ヒグマの出没状況によっては、遊歩道の一部または全部が閉鎖される場合がある。また、夜間と冬期は閉鎖される。周辺の植生は、エゾマツやトドマツが主であるが、近年、頭数が激増したシカの食害のため天然更新が滞り、全体的な衰退傾向が危惧されている。

2011年5月10日から遊歩道の入場制限、利用者の事前レクチャーの義務付け、有料化等「利用調整地区制度」が導入されている。

知床五湖は、山間部でありヒグマの生息地の中にあるため、遊歩道付近ではヒグマが頻繁に出没する。一方で、観光客が増加するにつれ、遊歩道周辺の踏み荒らしや食べ歩き等自然環境への悪影響や事故の危険性が懸念されるようになった。2004年には、遊歩道に出没したヒグマに観光客がフラッシュを浴びせる事件(襲撃されても不思議ではない行為)が発生した。

前述のとおり、ヒグマが遊歩道周辺に出没した場合には遊歩道が閉鎖されるが、春から夏にかけては閉鎖の頻度が高く、安定した利用ができない状況

入域期限は

ヒグマとの遭遇確率が高くなる5月10日から7月末までの「ヒグマ活動期」

と植物育成の保護を名目とした開園から5月9日まで、

8月1日から10月20日までの「植生保護期」に実施。

ヒグマ活動期は1日最大300人迄としガイドツアー申し込みおよびガイド同行が入域条件。植生保護期は1日3000人までとし、ガイド不要だが大人250円、12歳未満100円の立ち入り使用料を支払う。

一湖を見渡すことができる高架木道と展望台、及び五湖を巡る遊歩道 の2つの散策ルートが整備されている。

高架木道・展望台の往復は約40分、遊歩道で五湖全てを回る場合は約90分、一湖・二湖だけを回る場合は40分を要する。

ヒグマが遊歩道周辺に出没した場合には、安全が確認されるまでの期間、遊歩道の一部または全部が閉鎖される。

Wikipediaより

開園時間など

「知床五湖フィールドハウス」0152-24-3323

ルートは2つあります。高架木道が安心です。地上はヒグマとの遭遇があるとヤバイですね。

ここ、よく写真ででてくる場所のようです。

はい、一周してもどってきましたよ。レストハウスでお昼にしましょう。

ヒグマの手??が熊オススメって。。

「鹿カレー」って珍しそう。。食べてみた。ふつうに美味しいです。

熊よけの鈴も買っておこう、、ミニですが。。(笑)

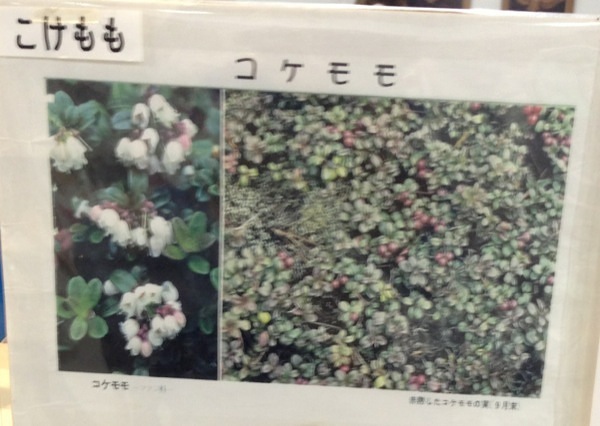

コケモモというのがここらの名産らしいぞ

コケモモ(苔桃、学名:Vaccinium vitis-idaea L.)はツツジ科スノキ属の常緑小低木。果実を食用とするが、栽培されることは稀で、野生のものを採取するのが一般的である。

コケのように生えるモモのような樹木らしい。

自然での生育地はユーラシアの北部や北アメリカの周北林(北半球の寒帯の森林)で、温帯から北極圏に近い地域まで分布する。 樹高は10-40cm程度で、直立した幹はぎっしりと密集している。森林に生育するため、日陰で湿度が高く、また土壌が酸性の場所を好む。多くのツツジ科の植物と同様、栄養分の少ない土地でも耐えられるが、アルカリ性の土壌では生育できない。耐寒性にすぐれ、-40℃以下でも耐えることができる一方、夏が暑い場所では生育しにくい。

コケモモはこうした寒冷地に生育する広葉樹には珍しいことに、冬でも葉を落とさない。地中の根茎を伸ばすことで株が拡大する。初夏に長さ約6mmの釣鐘型の白い花をつけ、果実は直径7mmほどで秋に赤く熟す。

コケモモとクランベリー(ツルコケモモ)はよく混同されるが、花が白く、花冠が部分的におしべと柱頭を囲っている点で異なる(クランベリーの花はピンク色で、花冠が後ろに反り返っている)。また、果実も球状で、クランベリーほど洋ナシ型にはならない。コケモモと同じように果樹として利用されるスノキ属の植物としては、ブルーベリー、ビルベリー、ハックルベリーなどがある。

果実は非常に酸味が強いため、通常は砂糖などで甘みを加えて調理し、ジャムやコンポート(砂糖煮)、ジュース、シロップなどとして食用にする。コケモモのコンポートは肉料理の添え物とすることがある。

コケモモは有機酸、ビタミンC、βカロテン、ビタミンB類の他、カリウム、カルシウム、マグネシウム、リンを含む。

葉には、尿路感染症に効くアルブチン 、メチルアルブチンなどの化学物質を含み、日本や北アメリカにおいてはウワウルシ(日本には自生しない)の代用として薬草として利用される。

ということで

デザートは、コケモモのアイスクリーム、とっても日差しが暑かったので、ひんやりして気持ちいい。ちょうどよい酸味と甘み。

さて

おなかも満足。

ここから、目的地は、納沙布岬(のさっぷみさき)として、行けるところまで行ってみよう。

・カムイワッカ湯の滝、その方面は通行規制

ここからさらに岬の方向に道があり「カムイワッカ湯の滝」まで続いているようですが、ゲートが閉鎖されていました。

通行規制のようです。

ただしここからはダート走行になります。サーキット用の足回りでは車高がどこまでいけるかは不明。

・詳しい情報は【知床自然センター】

この記事を書いているのは2018年5月ですが、この時期だと普通車が行けるのは6月1日から7月31日まで。8月26から10月下旬のようです。

ということで、納沙布のほうに行きましょう。

まずは知床の峠を超えましょう。峠の向こう側の街が羅臼です。22kmとのことで、すぐですね。

絶景かつ快適な道がつづきます。

雪がちらほら見えてきましたよ。

知床峠

標高も高くなってきました。

そして、羅臼町の境に展望駐車場がありました。ちょっと休憩。

携帯の電波がかなりきびしい状況でした。

それにしてもひんやりして気持ちいいです。ここまでの地上では真夏並みに暑かったので涼しくて快適。

美味しい湧き水をペットボトルに入れました。

知床五湖のあたりからここまでの軌跡がハイドラの不調で直線になってしまってた。。

見返り峠

ここから下りです。

おお、水の流れが涼しげだ。

たくさんの野鳥が気持ち良さそうに水浴びしていた。

羅臼の街に降りてきました。

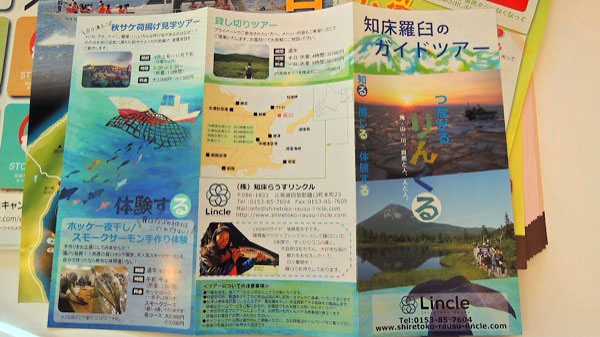

道の駅「知床・らうす」

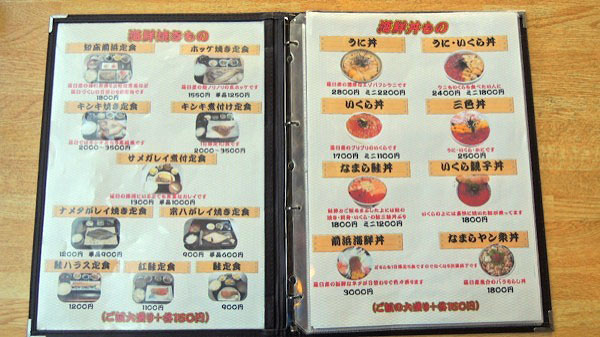

夕方になり、おなかも空いて来たのでなにか食べましょう。

海産物がいっぱいですよ〜

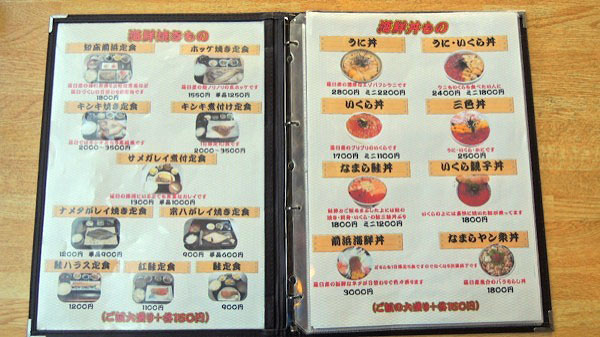

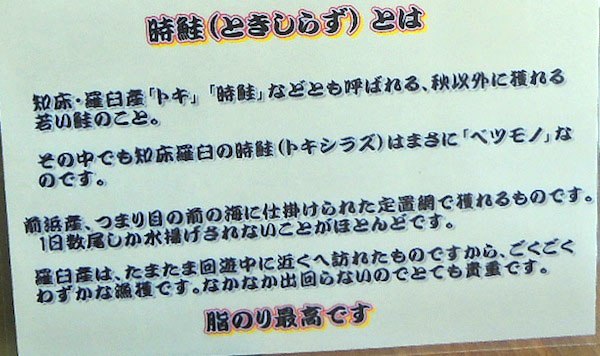

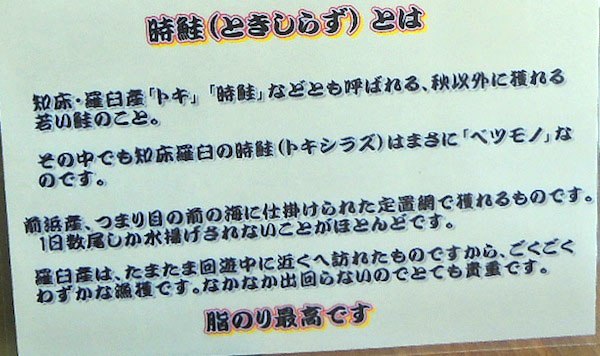

そして、今が旬、時鮭(ときしらず)

一日に数尾しか水揚げされない「ベツモノ」だとか。。ここまで書かれたら注文せざるを得ないでしょう(笑)

おお

でかいっっ。ごはんも大盛りだけど、ごはんに負けない鮭のでかさです。

じつに、しっとり柔らかいんだけど肉厚があってボリューム満点。

ホタテのお汁とか、イクラとかも、いくらでも食べられるぐらい(笑)

ごはん何杯でもいけますね♪(^ω^)

スーパーで仕入れたソーセージ。

このソーセージがまた、ぷりんぷりん、つるんつるん。

ソーセージも、地方によって特性がちがうんですね。

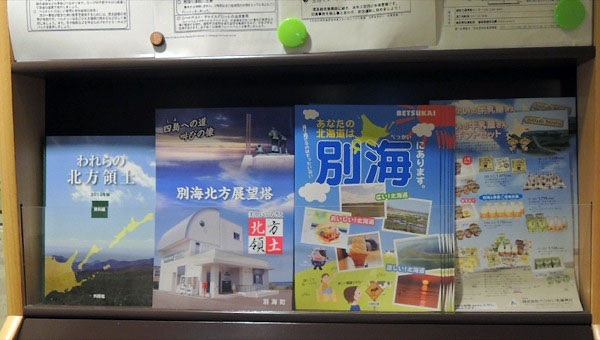

ちょっと展望塔に行ってみましょう。

カモメがいっぱい出迎えしてくれましたよ。

カモメも近くで見るとけっこうデカいんですよ。わさわさわさって。

根室まで96キロ。

ハイドラCP、標津サーモンパーク、時間がないので写真のみで。。

別海町

夕日がしずむ〜

おおお

牛さんだあ

別海町は、人より牛の数のほうが多いという。

別海と言えばモーモーさやや、川本沙矢、AKB48、北海道出身

シーサイドホテル

温泉でまったりしました♪(^ω^)

この近辺では日帰り温泉としてはここしかないと思います。

予約チェック【湯元尾岱沼温泉シーサイドホテル】

風呂

[種類] 温泉 大浴場 露天風呂 天然温泉

[泉質] ナトリウム塩化物泉

[効能] 神経痛 疲労回復 リウマチ・神経病

この近辺で食料は唯一コンビニで補充できますがファミレスなどはありませんでした。

ゴール 道の駅 おだいとう

この道の駅はイチオシ。。

トイレが明るく清潔なのはもちろん、自動で地元ソング「大別海讃歌」が演奏されるのだ。。

これがなんどもリピされるのでメロディを覚えてしまった。

以下、別海町役場のHPより

別海讃歌

作詞・作曲:小六 禮次郎 氏

歌:倍賞 千恵子 氏

↑曲名をクリックすると音楽再生ソフトから再生されます。

【歌詞】

白い大地に そよ風吹けば

希望が宿る 雪どけの水

凍て土割って芽吹く青草

ああ 乳牛(うし)の群れよ だれを呼ぶ

大別海の 春の歌

浜辺歩けば ハマナス揺れる

海霧包む 白樺ばやし

野付の岬 光る風連

ああ カモメたちよ どこへ飛ぶ

大別海の 夏の歌

北の海から 秋鮭(あきあじ)帰る

黄金の波に 沖上のうた

白鳥追えば 浮かぶ国後

ああ オホーツクよ だれを恋う

大別海の 秋の歌

風が運ぶか 流氷の夜明け かじかむ指に

つかめよ夢を

五輪のアーチ 照らす太陽

ああ 子どもたちよ なにを見る

大別海の 冬の歌

大別海よ 時を越え |

さややの出身地、別海町で、おやすみ(ρ.-)zzz

++++++++++++関連

別海町

「別海」の名は、アイヌ語の「ベッ・カイェ」(川の折れ曲がっているところ)に由来する。

北海道東端部に位置し、東は野付水道を挟んで北方領土を望む。面積は「町」としては日本で3番目に広く(1位は足寄郡足寄町、2位は紋別郡遠軽町でいずれも北海道内)、「市町村」としては道内6位(北方領土内の留別村を含む)。その広大な町域は大半が起伏のゆるやかな丘陵地帯で、原野を切り開いて造られた牧場が町域ほぼ全般に広がる。

平野部では酪農、本別海・尾岱沼等の沿岸部では漁業(サケ、コマイ、ホッキ、アサリ、ホタテ、ホッカイエビなど)が盛ん。 全国1位の生乳生産量で、年間生産量は43万t。 高級アイスクリームの原料供給地として有名。

観光

祭り

- 潮干狩りフェスティバル(4月下旬 - 5月上旬)

- えびまつり(6月下旬)

- 産業祭(9月中旬)

- 西別川あきあじまつり

- 白鳥まつり(2月第2日曜)

特産・地酒

生乳生産量の高さを生かした「福祉牛乳給付事業」が行われており、一定の条件[3]を満たす住民に対して牛乳の200mlパックを1週間ごとに5個、町より無料で給付している[4]。給付される製品はべつかい乳業興社が供給している。

Wikipediaより

|