極楽の宝の池を思えただ

黄金の泉すみたたえたる

【歴史・由来】

聖武天皇(在位724〜49)の勅願により行基菩薩が寺塔を建立し、「金光明寺」と命名されたと伝えられる。

弘仁年間(810〜24)になって弘法大師が四国を巡教された際、村の人たちが日照 りに苦しんでいるのを見て、この地に井戸を掘られた。

この井戸から湧き出た水は霊水で、「長寿をもたらす黄金の井戸」とされ、寺名の「金光明寺」を改め、 「金泉寺」とした。

その後、亀山天皇(在位1259〜74)が法皇になられ、弘法大師を篤く信仰されて各地の霊跡を巡拝、金泉寺にもしばらく滞在された。

その間に、京都の三十三間堂(蓮華王院)に倣ならった堂舎を建立し、1,000の千手観音像を祀られ、背後の山を「亀山」と命名し、山号も「亀光山」と改 めた。この堂舎には経蔵がおかれ、学僧たちで賑わったという。以来、皇室との縁が深く、長慶天皇(在位1368〜83)の御陵も本堂裏にある。また、源平 合戦(元暦2年=1185)のおり、源義経が屋島に向かう途中に金泉寺に立ち寄り、戦勝開運の祈願をしたと『源平盛衰記』に伝えられている。本堂の左手に ある慈母観音子安大師は、義経の祈願所ではあるが、境内西隣にある「弁慶石」もその一つで、義経が弁慶の力試しに持ち上げさせたと伝えられている。すこや かに育てと願う親心の観音菩薩。いまも人生の開運を願う参詣者が多く訪れる。

【出典】

http://www.88shikokuhenro.jp/tokushima/03konsenji/index.html

より

【見所】

沙羅双樹 (ツバキ科のナツツバキ。日本において無常の象徴とされている)

釈迦が入滅したときに、季節はずれの一対のこの樹が花を咲かせ、花びら を降り注いで遺骸を供養したといわれ、かつての大規模な境内の初夏を彩った光景が偲ば れる。

熊蜂

寺の付近は交通の要所としてひらけたが、一方、古くから熊蜂が多く飛ん でくることがあって、悪行の遍路を懲らしめたともいわれる。

宗 派: 高野山真言宗

本 尊: 釈迦如来(伝行基作)

開 基: 行基菩薩

創 建: 天平年間(729〜749)

真 言: のうまく さんまんだ ぼだなん ばく

住 所: 〒779-0105

徳島県板野郡板野町大寺字亀山下66

電 話: 088-672-1087

駐車場: 普通14台・大型3台・終日・無料

宿 坊: なし

【アクセス】

板野IC、藍住ICから近く、平地にありますので、クルマでも簡単に行けます。

地図

【巡礼メモ】

2013年10月、参拝

|

まず最初に現れるのが

立派な仁王門です。 |

|

青い空を背景に

赤い仁王門が映えます |

|

すがすがしい秋空です。

|

|

仁王様

金剛力士(こんごうりきし) |

|

仏の道を守護してくれる神様です。

神仏一体。 |

|

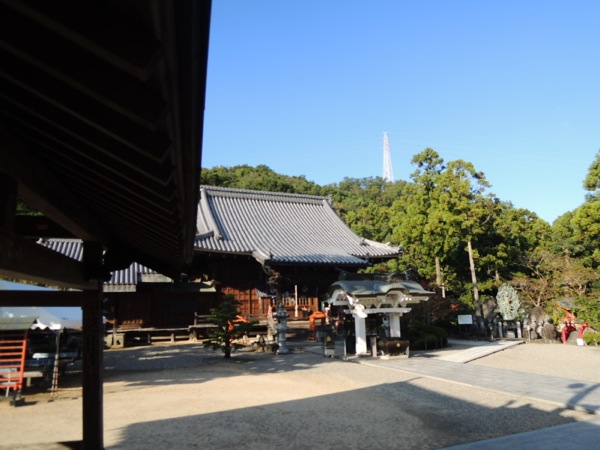

仁王門をくぐりますと、参道があり、その向こうにお寺が見えます。 |

|

この橋は、現世と極楽の世界の境でしょうか。 |

|

本堂が見えてきました。 |

|

|

|

|

|

|

|

観音堂 |

|

黄金地蔵尊 |

|

太子堂 |

|

右が太子堂 |

|

|

|

|

|

|

|

太子堂のすぐ横に

池があります。

|

|

池のほとりには、

弁天様がおられます。

水の神様です。 |

|

弁天様にも参拝 |

|

じっとこっちを見られてます。 |

|

竜と刀 |

|

|

|

|

|

天満宮 |

|

2番 極楽寺

2.7km

3番 金泉寺

6.5km

4番 大日寺

1.6km

5番 地蔵寺

|

| |

|

|