|

|

|

|

四国八十八カ所巡り

73番 出釈迦寺(しゅっしゃかじ) 73番 出釈迦寺(しゅっしゃかじ)

|

|

第73番札所 我拝師山 求聞持院 出釈迦寺 がばいしざん ぐもんじいん しゅっしゃかじ

宗 派: 真言宗御室派

本 尊: 釈迦如来

開 基: 弘法大師

創 建: 奈良後期〜平安時代前期

真 言: のうまく さんまんだ ぼだなん ばく

住 所: 〒765-0061

香川県善通寺市吉原町1091

電 話: 0877-63-0073

駐車場: 普通車約10台・無料

宿 坊: なし

【由来】

出釈迦寺の歴史・由来

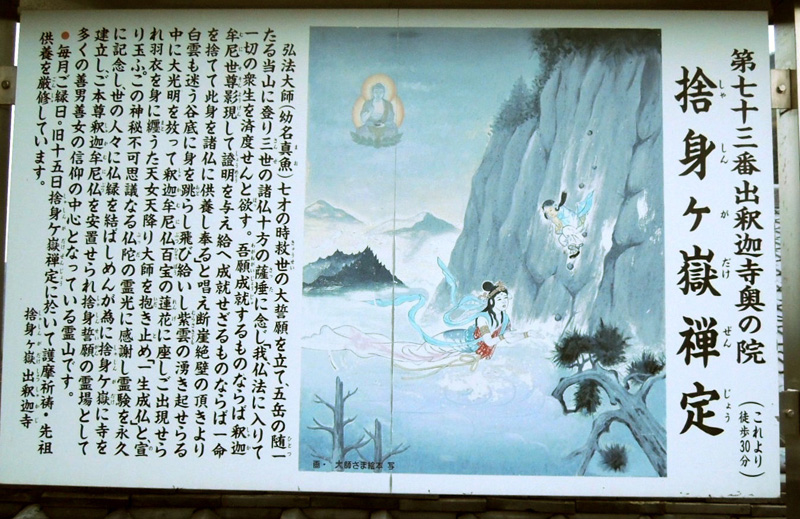

出釈迦寺の開基には、弘法大師幼少期の数ある伝説のひとつ「捨身ヶ嶽」縁起にゆかりがあります。

弘法大師が“真魚”と呼ばれていた7歳の時。我拝師山に登り「私は将来仏門に入り、仏の教えを広めて多くの人を救いたい。私の願いが叶うなら釈迦如来よ、姿を現したまえ。もし叶わぬのなら一命を捨ててこの身を諸仏に捧げる」と、断崖絶壁から身を投じました。

すると、紫色の雲が湧き、釈迦如来と羽衣をまとった天女が舞い降り、雲の中で弘法大師を抱きとめました。

命を救われ、願いが叶うことを示された弘法大師は、青年になって我拝師山の山頂で虚空蔵菩薩像を刻んで安置し、堂宇を建てたといいます。

この場所は「捨身ヶ嶽禅定」といわれ元は札所でしたが、今は寺の奥の院となり、境内から急坂を50分ほど上がった場所にあります。

弘法大師が虚空蔵菩薩の真言を100万回唱える「求聞持法」を修めたことから「求聞持院」という院号がつきました。ここで拝むとすばらしい記憶力が得られ、学業成就や物忘れにご利益があるといわれています。

また、弘法大師が身を投じた場所は、ここからさらに100mほど登った場所にあります。

下を見れば足のすくむような深い谷底ですが、眼下には讃岐平野や瀬戸内海を一望できる絶景が広がります。

・出典

http://www.88shikokuhenro.jp/より

【見所】

・捨身ヶ嶽禅定

寺の境内から50分ほど登った場所にあり、さらに100m登ると大師捨身のお行場が。

毎月旧暦15日には護摩祈祷が行われています。

・捨身ヶ嶽遙拝所

捨身ヶ嶽禅定まで登れなくても、ここでご宝号を唱え、祈願すれば同じぐらいのご利益があるといわれます。

・本堂

弘法大師作の本尊・釈迦如来と、脇仏に不動明王、虚空蔵菩薩があります。

【行事】

奥の院縁日

先祖供養や護摩祈祷が行われる。この日に限り境内から奥の院まで無料送迎あり。

縁日の後、堂内で宿泊も可能。(参籠料1,000円)

●日時:毎月旧暦15日・18:30から祈祷

●場所:我拝師山中腹

【アクセス】

善通寺インターからクルマで15分

View Larger Map

【巡礼メモ】

|

2014年5月の巡礼 |

|

|

お寺は11号線の近くにありますが、ナビが最初はとっても狭そうな道に誘導したので、

ちょっと遠回りして、西から進みました。

お寺の手前、

右手にため池がありました。 |

|

初夏の緑が水面に反射して美しいですね。 |

| |

| |

|

駐車場からすぐ参道です。 |

| |

| |

| |

| |

弘法大師が“真魚”と呼ばれていた7歳の時。我拝師山に登り「私は将来仏門に入り、仏の教えを広めて多くの人を救いたい。私の願いが叶うなら釈迦如来よ、姿を現したまえ。もし叶わぬのなら一命を捨ててこの身を諸仏に捧げる」と、断崖絶壁から身を投じました。

すると、紫色の雲が湧き、釈迦如来と羽衣をまとった天女が舞い降り、雲の中で弘法大師を抱きとめました。 |

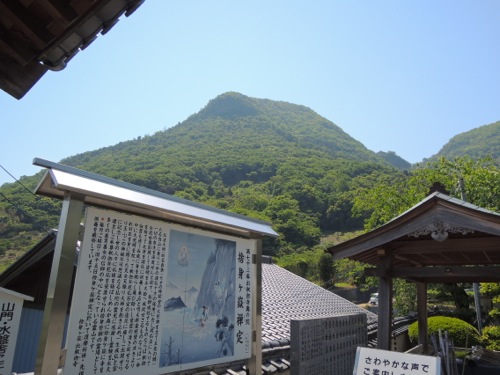

| 看板の向こうに見える山

あそこにその断崖絶壁があるのですね。

(−人−)「合掌」 |

|

本堂で参拝

(−人−)「合掌」 |

|

本堂からすぐ横に階段があります

登りますと |

|

地蔵堂と |

|

捨身ケ嶽

遥拝所

あの山ですね

我拝師山

歩いて30分とのこと。

あとで、歩いてみましょうか。

|

|

我拝師山の中腹に奥の院の屋根がちらりと見えてます。 |

| |

|

本堂 |

|

本堂

(−人−)「合掌」 |

| |

|

つつじが咲き誇る季節でした |

|

我拝師山、そして、奥の院に行ってみましょう。

徒歩のみです。 |

|

最初はまっすぐな道

まあまあの傾斜ですが、舗装されてますし、

ここは序の口でした。 |

|

ここからが本格的な登りになります。 |

|

あの山の中腹に奥の院があります |

|

写真では表現しにくいのですが

とても急坂です。

炉端に竹の杖が置いてくれてありましたので

使わせていただきました。 |

|

檜の神木がありました。

礼拝。 |

|

季節外れの赤い紅葉 |

|

徒歩専用のショートカット

|

|

徒歩専用は、砂利道です

が、とても短いです。

|

|

途中にぽつりと赤い葉 |

|

かなり高くまで来ました

ぜいぜい |

| 奥の院が見えてきました |

|

見晴らしがさらによくなってきました♪ |

|

路傍のお花たち

このお花たちは、お寺の方が植えてくれたものも多いのです。 |

|

シャクヤク |

| |

|

この灯籠が出現したら奥の院は近いです。

あと一息です。

|

|

着きました〜〜(^o^)v

ここまでずっっっと急坂でした。

けっこう汗かきます。

ドリンクは必須です。 |

|

じゃじゃぁぁん

山門

捨身ヶ岳 |

|

ここらは、

五岳山

というのですね。

いつつの山が連なっています。 |

|

石仏 |

|

七福神さんたちが

お迎えしてくれます |

|

ここからの眺めは最高ですね!! |

|

羅漢さん |

|

奥の院への坂道 |

|

奥の院

来ました!!

(−人−)「合掌」 |

|

鐘のデザイン

お釈迦さま

空海さんの幼少の麻魚ちゃん

天女さま

つまり、あのスカイダイビングの逸話が鐘のデザインになっていたのでした!! (^o^)ノ |

|

鐘突き堂からの眺め |

|

少彦名神社

少彦名(すくなひこな)さんは、大国主さんとともに、人々に技術を伝えました。

少彦名命さん

国造りの協力神、常世の神、医薬・温泉・禁厭(まじない)・穀物・知識・酒造・石の神など多様な性質を持つ。

wikiより |

|

いわば、大国主さんが国づくりのリーダーとすれば

少彦名さんは、科学者であったということです

(−人−)「合掌」 |

|

お寺と神社の併設は珍しくありません

|

|

もとはひとつ

すべてはひとつ

|

|

さて、奥の院の正面右に

なにやら

御修行入り口

と書かれた通路がありました。 |

|

通路を通ってみます。

なにがあるのでしょうか。。

わくわく

|

|

ぉぉぉぉおおおお!!

空海さんが修行した岩場へつづく道

かなりの岩ごつごつの急斜面です。 |

|

右手に断崖らしいものが見えています。

あそこでしょうか。 |

|

それにしても、かなりの岩場。

いきなり急坂というか、急な岩です。

軍手を着用しました。

いつでも岩場も登れる用意はしています。

注意しながら登り始めました。 |

|

チェーンを使う場所もありました。

これがあると、つかむものがあるので、かなり楽です。

|

|

来ました\(^ワ^)/

「捨身誓願の聖地」とあります。

空海さんが修行、ダイビングした場所です。

(−人−)「合掌」 |

|

断崖からの眺め

右手方面 |

| 断崖からの眺め

正面

真下に奥の院の屋根が見えます |

|

そこからさらに道がありましたので

せっかくここまできたのだから

行けるところまで行くことにしました。

先が鋭利な形の岩が続出しています。

軍手、厚底の靴は必須です。

|

|

岩場のあと、道は平坦になりました。

歩きやすいです。 |

|

ずんずんと奥に行きましょう。 |

|

かわいいチョウチョウ |

|

上にも |

|

頂上にキタ━━(゜∀゜)━━!!!

しばし休憩です。

達成感ありあり。 |

|

ここから帰り道です。

下りのほうが足に負担がかかるので注意です。

引き返している途中からの眺め

とっても遠くまで見えます(^o^)ノ |

| 断崖からの眺め

奥の院の屋根

けっこう急で

迫力満点! |

|

山が連なってます |

| |

| |

|

連続する岩場 |

|

キレキレの岩場

重心を低くしながら

鋭利な部分にさ触れないように

慎重に下ります |

|

修行の場まで戻りました。

|

|

(−人−)「合掌」 |

|

(−人−)「合掌」 |

| 空中に飛び出しそう |

|

奥の院の屋根がずいぶんと近くになってきました。

|

| |

|

空中に飛び出しそうな大岩もいくつかありました。 |

| |

| |

| |

| |

| |

|

チェーンのある岩場までもどりました。 |

|

しっかりチェーンをもっていれば安心です。

山側を向いて降ります。 |

| |

| |

| |

|

しっかりチェーンをもって

ゆっくりと降ります

|

| |

|

いやあ

あそこまで登ってきたんですね〜

感慨深い(=´▽`=)

|

|

岩に仏像が彫刻されています。 |

|

あの断崖の上まで行ってきました。 |

| |

|

すばらしいチャレンジでした。

すばらしい景観、自然、空気。

感謝。(−人−)「合掌」 |

|

大きな写真 Panoramio mackenmov

|

巡礼ドライブの必須アイテム |

地図、書籍、ハイドラ

偏光サングラス

偏光サングラスはドライブの必須アイテムと言えるでしょう。

四国八十八カ所巡りでは、山の中で光と影の不連続な状況下でドライブすることが多々あります。その上に逆光になったり順光になったり、フロントガラスが一瞬すべて真っ白になることもあります。

こういうときに偏光ガラスのサングラスなら、驚くほどすっきり見えるのです。フロントガラスが無くなったような錯覚が起きるほどで、一度経験したら手放せません。

価格チェック 【偏光サングラス】

参考【サングラスの選び方】

数珠、納経帳、その他用品

四国八十八ヶ所 巡礼、用品すべて

これらは、一番札所「霊山寺」ですべて揃いますが通販もあります。

こちら→【四国八十八ヶ所、用品のすべて】

宿の予約

機能性インナー、リカバリーウェア

四国八十八カ所巡りをお年寄りの「のんびり旅行」だと侮ってはいけません。

長い石段や、急で長い登り坂、などなど、四国八十八ヶ所の巡礼はハードなアスレチックの一面もあるのです。

こういうときに着用しているといいのが、スポーツ用のインナーです。

もともとスポーツ用ですから、筋力のサポートもしてくれますし、汗の乾きや通風性に優れていて長時間着用するのにぴったりです。

自分はテニス用のものをそのまま使ってます。

夏場は半袖タイプ、短パン形状のものが涼しいです。

宿についたら、リカバリーウェアを着用することで疲労回復を早めることができます。

これは上のインナーに似ていますが、少しサイズが小さめでピチピチしていますが、

確かに翌日の朝がラクです。自分はテニス用に買ったものをそのまま使ってます。

2,3日連続で巡礼する場合には、疲労の蓄積が少ないことが大事です。このリカバリウェアを着用して眠れば翌朝すっきり、やる気満々です(^o^)ノ

価格チェック【機能性インナー】

|

|

|

| 四国八十八ヶ所☆巡礼index / 旅日記 TOP |

|